Récemment, on a trouvé que le dernier clip d’Indochine, réalisé par Xavier Dolan, était trop violent. Et qu’il fallait le censurer ou empêcher sa diffusion aux heures tout public. Bon. Éternel débat. Déjà relancé, il y a quelques années, par une chanson d’Orelsan – alors que celle de Colonel Reyel n’avait pas suscité un tel émoi…

La petite remarque qui fait tilt, cependant, c’est celle de Françoise Laborde, membre du CSA : « il y en a assez de cette mode de la violence. La mort, ce n’est pas esthétique. La violence ce n’est pas esthétique. La torture ce n’est pas esthétique. » Comment dire…

En quelques phrases, Mme Laborde anéantit des siècles d’histoire de l’art, réduit en cendres des kilomètres de papier, noie des litres de peinture, désagrège des quantités de marbre, de plomb, d’argile…

En guise de rafraîchissement de mémoire, voici un petit florilège de l’esthétique de la violence.

Aujourd’hui, il est à la mode d’accuser les artistes d’incitation à la violence à travers leurs œuvres. C’est donc sans doute à cause des toiles apocalyptiques du peintre expressionniste Ludwig Meidner qu’a été déclenchée la Première Guerre Mondiale. Réalisées en 1913, ses Paysages apocalyptiques ne font-elles pas plutôt figures d’oeuvres prémonitoires ?

Si l’on ne peut rendre Picasso responsable du massacre de Guernica, doit-on le blâmer d’avoir voulu accomplir un acte de mémoire ?

Si l’on ne peut rendre Picasso responsable du massacre de Guernica, doit-on le blâmer d’avoir voulu accomplir un acte de mémoire ?

Dans Voyage au bout de la nuit, Louis-Ferdinand Céline donne une vision de la guerre des plus réalistes, cruelles, égoïstes et absurdes. Il s’exprime en termes crus, violents, écœurants. Le renversement du langage vient dépeindre le renversement du monde.

Et puis non, le feu est parti, le bruit est resté longtemps dans ma tête, et puis les bras et les jambes qui tremblaient comme si quelqu’un vous les secouait de par-derrière. Ils avaient l’air de me quitter, et puis ils me sont restés quand même mes membres. Dans la fumée qui piqua les yeux encore pendant longtemps, l’odeur pointue de la poudre et du soufre nous restait comme pour tuer les punaises et les puces de la terre entière.

Quant au colonel, lui, je ne lui voulais pas de mal. Lui pourtant aussi il était mort. Je ne le vis plus, tout d’abord. C’est qu’il avait été déporté sur le talus, allongé sur le flanc par l’explosion et projeté jusque dans les bras du cavalier à pied, le messager, fini lui aussi. Ils s’embrassaient tous les deux pour le moment et pour toujours, mais le cavalier n’avait plus sa tête, rien qu’une ouverture au-dessus du cou, avec du sang dedans qui mijotait en glouglous comme de la confiture dans la marmite. Le colonel avait son ventre ouvert, il en faisait une sale grimace. Ça avait dû lui faire du mal ce coup-là au moment où c’était arrivé. Tant pis pour lui ! S’il était parti dès les premières balles, ça ne lui serait pas arrivé.

Toutes ces viandes saignaient énormément ensemble.

Fallait-il rester poli et délicat pour écrire le chaos et la boucherie ?

On croit souvent, à tort, que le XXème siècle et désormais avec lui le XIXème sont ceux qui font preuve de la violence la plus exacerbée.

Au XIXème siècle, Flaubert n’hésite pas à laisser agoniser son héroïne, Emma Bovary, sous les yeux du lecteur. Loin d’être idéalisée, sa mort est rendue dans tout son réalisme. La vie s’arrache à son corps dans le plus grand fracas. Cette indécence vaudra d’ailleurs à l’auteur un procès.

Cependant elle n’était plus aussi pâle, et son visage avait une expression de sérénité, comme si le sacrement l’eût guérie.

Le prêtre ne manqua point d’en faire l’observation ; il expliqua, même à Bovary que le Seigneur, quelquefois, prolongeait l’existence des personnes lorsqu’il le jugeait convenable pour leur salut ; et Charles se rappela un jour où, ainsi près de mourir, elle avait reçu la communion.

— Il ne fallait peut-être pas se désespérer, pensa-t-il.

En effet, elle regarda tout autour d’elle, lentement, comme quelqu’un qui se réveille d’un songe ; puis, d’une voix distincte, elle demanda son miroir, et elle resta penchée dessus quelque temps, jusqu’au moment où de grosses larmes lui découlèrent des yeux. Alors elle se renversa la tête en poussant un soupir et retomba sur l’oreiller.

Sa poitrine aussitôt se mit à haleter rapidement. La langue tout entière lui sortit hors de la bouche ; ses yeux, en roulant, pâlissaient comme deux globes de lampe qui s’éteignent, à la croire déjà morte, sans l’effrayante accélération de ses côtes, secouées par un souffle furieux, comme si l’âme eût fait des bonds pour se détacher. Félicité s’agenouilla devant le crucifix, et le pharmacien lui-même fléchit un peu les jarrets, tandis que M. Canivet regardait vaguement sur la place. Bournisien s’était remis en prière, la figure inclinée contre le bord de la couche, avec sa longue soutane noire qui traînait derrière lui dans l’appartement. Charles était de l’autre côté, à genoux, les bras étendus vers Emma. Il avait pris ses mains et il les serrait, tressaillant à chaque battement de son cœur, comme au contrecoup d’une ruine qui tombe. À mesure que le râle devenait plus fort, l’ecclésiastique précipitait ses oraisons ; elles se mêlaient aux sanglots étouffés de Bovary, et quelquefois tout semblait disparaître dans le sourd murmure des syllabes latines, qui tintaient comme un glas de cloche.

Tout à coup, on entendit sur le trottoir un bruit de gros sabots, avec le frôlement d’un bâton ; et une voix s’éleva, une voix rauque, qui chantait :

Souvent la chaleur d’un beau jour

Fait rêver fillette à l’amour.

Emma se releva comme un cadavre que l’on galvanise, les cheveux dénoués, la prunelle fixe, béante.

Pour amasser diligemment

Les épis que la faux moissonne,

Ma Nanette va s’inclinant

Vers le sillon qui nous les donne.

— L’Aveugle ! s’écria-t-elle.

Et Emma se mit à rire, d’un rire atroce, frénétique, désespéré, croyant voir la face hideuse du misérable, qui se dressait dans les ténèbres éternelles comme un épouvantement.

Il souffla bien fort ce jour-là,

Et le jupon court s’envola !

Une convulsion la rabattit sur le matelas. Tous s’approchèrent. Elle n’existait plus.

Le même siècle voit la naissance de deux œuvres majeures de la collection du Louvre aujourd’hui, Le Radeau de la Méduse et La Mort de Sardanapale.

Ce dernier met en scène un roi légendaire qui se suicide pour échapper à l’ennemi, en faisant égorger ses femmes, ses chevaux et ses chiens, car « aucun des objets qui avaient servi à ses plaisirs ne devait lui survivre » précise Delacroix. La violence et la cruauté du tableau lui valurent une pluie de critiques.

Le scandale avait déjà éclaté lors de l’exposition du Radeau de la Méduse. Géricault y a peint des mourants, subsistant à peine après un naufrage. L’artiste est allé étudier moribonds et cadavres dans les hôpitaux afin de rendre au mieux la souffrance des corps. Delacroix et Géricault auraient-ils dû adoucir leur propos ?

Représentant parfait du Classicisme, Poussin a campé, dans Le Jugement de Salomon, le corps renversé d’un nourrisson qu’un soldat menace de fendre en deux du tranchant de son épée sous l’impulsion d’une mère au visage défiguré par la soif de vengeance. Aurait-il fallu transformer l’histoire, issue du Nouveau Testament, afin d’éviter de montrer la mort et la violence ?

Plus tôt, en Italie, Le Bernin sculpte le rapt de Proserpine. Tout le baroque de cette œuvre est dans la violence du mouvement, de l’enlèvement et de la terreur exprimée.

Le Caravage s’intéresse encore à la violence lorsqu’il peint Judith et Holopherne ou David terrassant Goliath, épisodes bibliques qui inspireront de nombreux artistes. Bien avant Delacroix, il est un des premiers à étudier les cadavres afin de créer son esthétique de la mort.

Aurait-il plutôt dû imager la décapitation et en présenter une métaphore ? Que penser du Sacrifice d’Abraham ?

Au début du XVIIème siècle, Agrippa d’Aubigné, profondément ébranlé par les guerres de religion qui ravagent la France, écrit Les Tragiques, long poème épique qui dépeint les violences qui déchirent le pays. Dans l’extrait choisi, un homme démembré réclame la mort en narrant les sévices subis par sa femme et ses enfants (âmes sensibles s’abstenir).

J’ai vu le reître noir foudroyer au travers

Les masures de France, et comme une tempête,

Emporter ce qu’il peut, ravager tout le reste ;

Cet amas affamé nous fit à Montmoreau

Voir la nouvelle horreur d’un spectacle nouveau.

Nous vînmes sur leurs pas, une troupe lassée

Que la terre portait, de nos pas harassée.

Là de mille maisons on ne trouva que feux,

Que charognes, que morts ou visages affreux.

La faim va devant moi, force est que je la suive.

J’ouïs d’un gosier mourant une voix demi-vive :

Le cri me sert de guide, et fait voir à l’instant

D’un homme demi-mort le chef se débattant,

Qui sur le seuil d’un huis dissipait sa cervelle.

Ce demi-vif la mort à son secours appelle

De sa mourante voix, cet esprit demi-mort

Disait en son patois (langue de Périgord) :

« Si vous êtes Français, Français, je vous adjure,

Donnez secours de mort, c’est l’aide la plus sûre

Que j’espère de vous, le moyen de guérir ;

Faites-moi d’un bon coup et promptement mourir.

Les reîtres m’ont tué par faute de viande,

Ne pouvant ni fournir ni ouïr leur demande ;

D’un coup de coutelas l’un d’eux m’a emporté

Ce bras que vous voyez près du lit à côté ;

J’ai au travers du corps deux balles de pistole. »

Il suivit, en coupant d’un grand vent sa parole :

« C’est peu de cas encor et de pitié de nous ;

Ma femme en quelque lieu grosse est morte de coups.

Il y a quatre jours qu’ayant été en fuite

Chassés à minuit, sans qu’il nous fût licite

De sauver nos enfants liés en leurs berceaux,

Leurs cris nous appelaient, et entre ces bourreaux

Pensant les secourir nous perdîmes la vie.

Hélas ! si vous avez encore quelque envie

De voir plus de malheur, vous verrez là-dedans

Le massacre piteux de nos petits enfants. »

J’entre, et n’en trouve qu’un, qui lié dans sa couche

Avait les yeux flétris, qui de sa pâle bouche

Poussait et retirait cet esprit languissant

Qui, à regret son corps par la faim délaissant,

Avait lassé sa voix bramant après sa vie.

Voici après entrer l’horrible anatomie

De la mère asséchée ; elle avait de dehors

Sur ses reins dissipés traîné, roulé son corps,

Jambes et bras rompus, une amour maternelle

L’émouvant pour autrui beaucoup plus que pour elle.

À tant elle approcha sa tête du berceau,

La releva dessus ; il ne sortait plus d’eau

De ses yeux consumés ; de ses plaies mortelles

Le sang mouillait l’enfant ; point de lait aux mamelles,

Mais des peaux sans humeur : ce corps séché, retrait,

De la France qui meurt fut un autre portrait.

Pour clore ce florilège, il paraît judicieux de rendre hommage à François Villon et sa Ballade des pendus dans laquelle il donne la parole aux macchabées dont les yeux sont dévorés par les corbeaux.

Frères humains qui après nous vivez,

N’ayez pas vos cœurs durcis à notre égard,

Car si vous avez pitié de nous, pauvres,

Dieu aura plus tôt miséricorde de vous.

Vous nous voyez attachés ici, cinq, six:

Quant à notre chair, que nous avons trop nourrie,

Elle est depuis longtemps dévorée et pourrie,

Et nous, les os, devenons cendre et poussière.

De notre malheur, que personne ne se moque,

Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre!Si nous vous appelons frères, vous n’en devez

Avoir dédain, bien que nous ayons été tués

Par justice. Toutefois vous savez

Que tous les hommes n’ont pas l’esprit bien rassis.

Excusez-nous, puisque nous sommes trépassés,

Auprès du fils de la Vierge Marie,

De façon que sa grâce ne soit pas tarie pour nous,

Et qu’il nous préserve de la foudre infernale.

Nous sommes morts, que personne ne nous tourmente,

Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre!La pluie nous a lessivés et lavés

Et le soleil nous a séchés et noircis;

Pies, corbeaux nous ont crevé les yeux,

Et arraché la barbe et les sourcils.

Jamais un seul instant nous ne sommes assis;

De ci de là, selon que le vent tourne,

Il ne cesse de nous ballotter à son gré,

Plus becquétés d’oiseaux que dés à coudre.

Ne soyez donc de notre confrérie,

Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre!Prince Jésus qui a puissance sur tous,

Fais que l’enfer n’ait sur nous aucun pouvoir :

N’ayons rien à faire ou à solder avec lui.

Hommes, ici pas de plaisanterie,

Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre.

Toutes ces œuvres sont étudiées dans les manuels scolaires. Faut-il l’empêcher ?

Toutes ces œuvres sont étudiées dans les manuels scolaires. Faut-il l’empêcher ?

Si le CSA doit surveiller le programme télé, qui doit surveiller les enfants ?

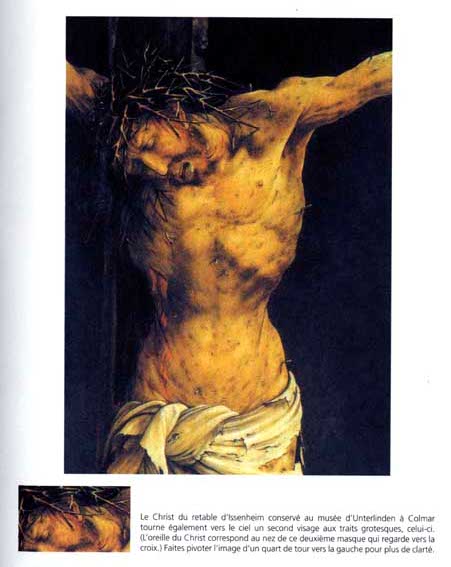

En guise d’épilogue, il faut rappeler que le fameux clip d’Indochine s’inspire justement directement d’une oeuvre d’art datant du début du XVIe siècle, le retable d’Issenheim, peint par Matthias Grünewald et représentant la crucifixion. La peinture du Christ couvert de plaies, traces de flagellation, suffoquant, agonisant, en fait l’incarnation de la souffrance. Le clip réalisé par Xavier Dolan s’inscrit donc dans une tradition esthétique sur laquelle repose toute une religion, celle de la glorification de la douleur, de l’adoration d’un homme en croix. Certes, on peut y voir un aspect blasphématoire, mais, alors, la provocation du clip n’est pas celle que le CSA prétend dénoncer. En ces temps où des manifestants ouvertement catholiques s’opposent au mariage gay, cette lecture du clip est finalement très ironique.

Comme toutes les oeuvres citées précédemment, il ne fait qu’exprimer une violence extrêmement réelle.

Censurer une vidéo de fiction pendant que des ados peuvent visionner de vraies vidéos réelles de vrais crimes réels, c’est la logique de l’absurde. C’est serrer bien fort le bandeau sur les yeux que portent les gamins du clip qui filment la scène tout au long du supplice.

Analyse très judicieuse ! Autre piste à ne pas négliger: la violence n’est en fait qu’un prétexte pour censurer le clip. Ce qui dérange, c’est la dénonciation de la faute individuelle et collective — restons dans le religieux —, soit celle de fermer les yeux sur la marginalisation et la discrimination en raison de la différence — religieuse, ethnique, sexuelle, de genre, etc. J’ai une petite théorie là-dessus : en ces temps où les nations doivent être fortes et unies pour combattre toute forme de terrorisme (attention, ce n’est pas moi qui le dit, ce sont les chefs d’Étas), les électrons libres (le monde artistique est un terreau fertile où ils peuvent croître et s’exprimer) qui menacent cette unification doivent être à leur tour ostracisés pour que le discours national (avec une forte tendance vers la droite) continue de dominer. Les attentats de Boston et de Londres tendent à confirmer cette idée, du moins vus d’ici. Je ne sais trop quelle était la nature de la couverture médiatique de ces événements en France et ailleurs en Europe, mais au Canada et aux États-Unis, la violence — la « vraie » —, a été à la une des journaux pendant des jours. C’était à qui pouvait publier la photo la plus gore pour vendre le plus de copies. Et parce que cette violence-là confirmait une peur collective tout en justifiant le déploiement d’une force policière et militaire qui, du coup, faisait la preuve de la capacité d’intervention puissante d’un État, elle était admise. Mais, et comme c’est le cas avec le travail artistique de Xavier Dolan et du groupe Indochine, quand la violence vient à l’encontre de la pensée implicite et explicite d’une droite politique et religieuse où la différence doit être exclue de la masse, il y a lieu de la censurer. Je ne suis pas sociologue, ce n’est qu’une théorie de littéraire qui trouve de plus en plus troublant la récurrence d’événements — actes de « terrorisme », censure, mouvements de masse anti-homosexuels, anti-femmes, anti-musulmans, etc. — que l’on voudrait croire sporadiques mais qui semblent s’inscrire dans un continuum effarant.