Les normes nous enveloppent et nous constituent. Elles demeurent, autour de nous, comme autant de réalités latentes et improbables (en raison de leur caractère inconscient ; et la plupart du temps nous les respectons sans les interroger puisqu’elles constituent le domaine évident de « ce qui se fait » ou ne « se fait pas »). Elles organisent également notre intimité morale et promeuvent les actions et réactions spontanées qui se perdent hors de nous dans les faits (et l’on sait que tout fait est irrécusable puisqu’il n’est que ce qu’il est : un fait, par essence et d’abord auto-référentiel avant d’être un objet réflexif sur lequel s’appose la question de sa signification ou de son sens).

C’est au sein de cette double dynamique diffuse, ce balancement inaperçu entre l’intérieur et l’extérieur, l’intime et l’extime, que l’indécence parfois se perçoit ou est vécue. Perçue par moi qui vient de faire le geste inapproprié, inconvenant, monstrueusement présent à ma conscience dont il brise l’harmonie ; vécue par moi mais aussi par cet ensemble qu’est la société des hommes dont je fais habituellement partie mais dont je suis momentanément exclu, en raison (ou en dé-raison) de mon geste que chacun éprouve comme inacceptable, inconvenant, inacceptable. Balancé entre ces deux regards réprobateurs, le mien et celui de la société, difficile, sinon impossible, de ne pas me demander alors ce que je suis, pour moi et pour l’autre qui me fait face : l’indécence se vit et se ressent comme un facteur déstabilisant de mon identité : elle est un opérateur de confusion ontologique. Frontières de mon être brouillées pour n’avoir pas respecté la norme.

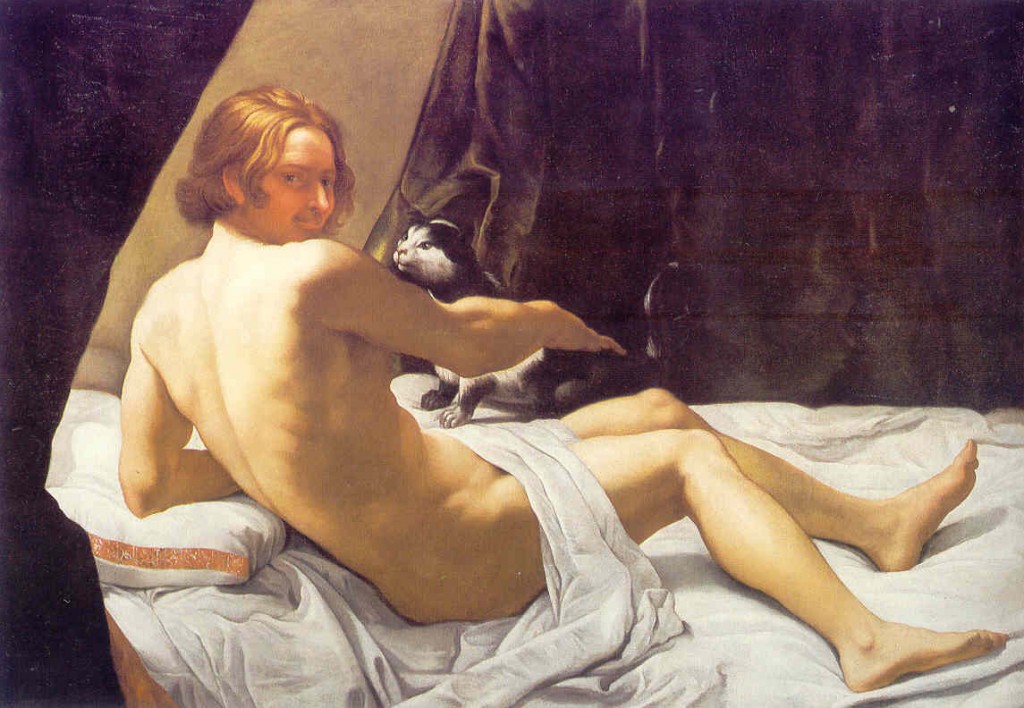

Homme nu sur son lit jouant avec un chat de Giovanni Lanfranco

La décence intérieure

C’est inopinément que ces frontières intérieures se défont. Assuré de ce que je suis, soudain l’indécence me transit, et provoque le ravissement (au sens propre d’évanouissement) de tout mon être. L’expérience, qui surgit comme le diable de sa boîte, n’attend que l’occasion. Mais toute occasion, dès lors qu’on s’en étonne, qu’on s’émerveille devant elle (émerveillement devant ce qui est : début de la philosophie depuis Aristote) entraîne à prendre en compte son caractère d’indécence. Pour Jacques Derrida, il en fut bien ainsi :

« Souvent je me demande, moi, pour voir, qui je suis – et qui je suis au moment où, surpris nu, en silence, par le regard d’un animal, par exemple les yeux d’un chat, j’ai du mal, oui, du mal à surmonter une gêne.

Pourquoi ce mal ?

J’ai du mal à réprimer un mouvement de pudeur. Du mal à faire taire en moi une protestation contre l’indécence. Contre la malséance qu’il peut y avoir à se trouver nu, le sexe exposé, à poil devant un chat qui vous regarde sans bouger, juste pour voir. Malséance de tel animal nu devant l’autre animal, dès lors, on dirait une sorte d’animalséance : l’expérience originale, une et incomparable de cette malséance qu’il y aurait à paraître nu en vérité, devant le regard insistant de l’animal, un regard bienveillant ou sans pitié, étonné ou reconnaissant (…).

C’est comme si j’avais honte, alors, nu devant le chat, mais aussi honte d’avoir honte. Réflexion de la honte, miroir d’une honte honteuse d’elle-même, d’une honte à la fois spéculaire, injustifiable et inavouable. »

(Jacques Derrida, L’animal que je suis, 2006)

A l’occasion d’un animal face à moi, lui privé de conscience, et moi « sur-conscient », en quelque sorte : me rendant compte, soudain de l’inacceptable de la situation sans que je puisse au premier abord déterminer l’origine d’un tel sentiment. Si l’indécence renvoie souvent dans les dictionnaires à l’acception de ce qui est démesuré, alors je suis bel et bien avec l’indécence confronté à une sorte de démesure : celle de ma propre conscience qui approche dangereusement d’une sorte de folie puisque je ne cesse de me représenter à moi-même ma propre indécence, comme dans un jeu de miroirs infini mettant en abîme mes propres certitudes d’être. Soudain, je me ressens comme indécent, sans savoir pourquoi mais en me demandant la raison de ce pourquoi et constatant que ce pourquoi lui-même se réitère indéfiniment en moi sans que je puisse lui assigner un terme qui serait une réponse plausible, rationnelle. Et me voici répétant sans fin cette écholalie stupéfaite de l’être que je suis : pourquoi (pourquoi s’étonner, pourquoi cette honte, pourquoi cette honte de la honte, etc). Le procès, au double sens du terme (institution de l’aveu et déroulement automatique) est sans fin.

La décence extérieure

Mais cette dimension intime de la décence n’est bien sûr pas la seule. Il s’agit aussi que le comportement qui est le notre en société soit conforme aux normes que cette société reconnaît comme bonnes, c’est-à-dire acceptables. Reconnaissables. La décence en tant que respect des normes est alors bel et bien une manière de circonscrire nos actes et nos paroles dans le champ sécurisant du prévisible, du connu, de l’attendu. La catégorie du convenu (au sens où l’on parle de « propos convenus », de « gestes convenus ») est alors ce qui à la fois provoque la déception (les propos convenus lors d’un enterrement sont bien sans originalité, et ce manque d’originalité fait peser le soupçon d’inauthenticité du sentiment exprimé) et une certaine « sécurité » socialisante (si lors de ce même enterrement l’on pratiquait des gestes originaux, inattendus, l’on serait de facto reconnu comme inconvenant, indécent, inapproprié à la compagnie des hommes). Ni conventionnalisme, ni « originalisme » : avec l’indécence, pour reprendre Montaigne « nous sommes au rouet ».

Au XVIIIe siècle, le philosophe écossais Adam Smith décrivit la dérivation à la fois rationnelle et sociale à l’issue de laquelle émerge le sentiment des convenances sociales, entendues comme ce qui constitue mon rapport à tout autre.

En premier lieu, l’homme est foncièrement égoïste, ne se souciant guère de ce que les autres peuvent percevoir de sa conduite et des motifs d’une telle conduite. Toutefois, cet égoïsme est modéré par « certains principes de sa nature qui le conduisent à s’intéresser à la fortune des autres et qui lui rendent nécessaires leur bonheur » (Théorie des sentiments moraux, 1759). C’est en vertu de ces principes que la sympathie et la décence peuvent émerger : l’individu d’abord isolé est conduit à se représenter la situation d’autrui et à imaginer ce que l’autre ressent. Cette conduite analogique qui régule nos rapports avec autrui n’explique pourtant pas pourquoi nous choisissons de nous représenter la situation de l’autre et surtout pourquoi nous allons même jusqu’à souhaiter ressentir leurs émotions. L’explication, selon Adam Smith, est à rechercher dans un intérêt social caché qui dérive du sens de la convenance :

« La convenance est le sentiment que nous partageons, étant par nature sociables, qui nous incite à nous assurer que les autres nous perçoivent comme leur convenant. Notre désir d’être accepté, notre sentiment de la convenance, nous incite à développer une capacité de nous placer dans la position des autres et ainsi d’agir, dans presque toutes les occasions, avec toute la décence possible, et éviter ainsi pendant la vie entière, tout degré de blâme considérable » (ibid)

Alors s’explique que la décence, qui n’est au départ qu’une règle comportementale adaptative à la société, se retrouve érigée en principe moral inconditionnel : si elle n’est au départ qu’un fait individuel (car c’est mon intérêt que je cherche à défendre au détriment de celui des autres, nous sommes ici dans un schéma concurrentiel), elle se transmue peu à peu en valeur morale (reconnue comme ne devant pas être transgressée au risque de paraître indécent, inconvenant et donc d’être en position de marginalisation à l’égard de cette société). Adam Smith nous met donc sur la voie d’une reconnaissance de la décence comme fait social sous-tendu par l’égoïsme : il s’agit là encore d’un des avatars de la reconnaissance sociale que la sociologie moderne identifiera comme l’un des moteurs de la reproduction sociale (voir Pierre Bourdieu et Serge Tisseron, La Reproduction, 1970).

Partant, on peut identifier comme relevant d’un principe altruiste des démarches aussi paradoxale que l’exhibition de soi, le scandale, l’inconvenance supposée. Il existerait une dialectique de l’indécence qui pourrait se formaliser ainsi : si le respect scrupuleux des normes, l’apparent souci de l’autre qui caractérise la décence est en vérité un égoïsme déguisé ; a contrario, le dépassement de ces normes, l’indécence caractérisée peut s’appréhender comme contestation latente ou affirmée de l’égoïsme originel des normes. Le sens de certaines entreprises littéraires et artistiques jugées « indécentes » s’en trouve profondément modifié :

« »Vous avez eu du courage », me dit-on parfois. J’en ai eu comme il en faut pour toute tâche qui exige temps, persévérance, probité. Mais je sais qu’on entend plutôt : »vis-à-vis du regard des autres, de l’opinion publique, etc. » Cette opinion-là, je m’en suis toujours fichue. Moi qui ai tant besoin, dans ma recherche du plaisir, d’une image renvoyée de moi-même, lorsque la recherche est d’ordre intellectuel, je suis capable d’avancer comme un blindé (…). On peut se moquer de mon narcissisme, peu importe s’il m’a aidé à mettre en œuvre le livre ; on peut, comme c’est arrivé, me traiter de « pute », de « nymphomane » ou de « vierge folle », tout cela passera puisque ce n’est pas dans le livre . »

Lorsque Catherine Millet écrit ces lignes, quelque temps après la parution de La vie sexuelle de Catherine M., en 2001, elle a dû affronter les accusations d’indécence et d’exhibition gratuite de soi. La norme sociale (« vous avez eu du courage ») a certes opéré comme disqualification simultanée d’un discours et d’une conduite. Il est alors frappant de constater que le plan sur lequel répondra Catherine Millet soit celui de la vérité :

« La vie sexuelle de Catherine M. se veut avant tout un témoignage, c’est-à-dire, à proprement parler, un texte destiné à établir une vérité, la vérité d’un être singulier, bien sûr. » (ibid, p. IX)

Vérité d’un être contre vérité sociale d’une norme : on le voit l’indécence est bien aussi un opérateur d’exclusion, un facteur de solitude. La dialectique de l’indécence et de la décence nous renvoie alors à notre propre point de départ, en nous engageant circulairement à prendre en compte la solitude de l’indécent comme premier volet de la démarche heuristique qui le conduira à s’interroger réflexivement sur lui-même. Le paradoxe veut que cette solitude soit la résultante d’une posture non-égoïste.

Commentaires récents